Tantangan Industri Bijih Tembaga: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Isu Lingkungan 2025

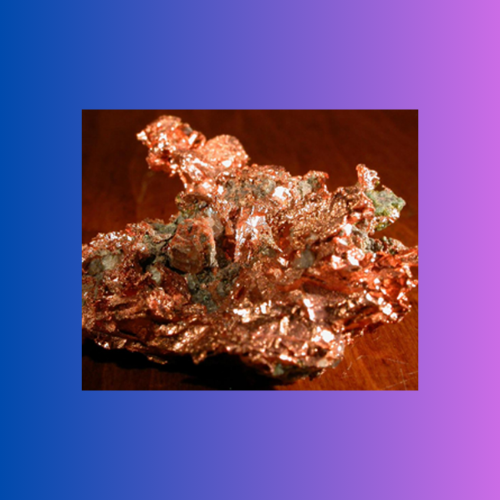

Tahun 2025 menjadi titik krusial bagi industri bijih tembaga Indonesia. Di satu sisi, logam merah ini menjadi aset strategis utama dalam era transisi energi global—mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi hijau, dan memperkuat kedaulatan industri. Di sisi lain, ekspansi produksi dan pengolahan tembaga membawa tantangan lingkungan yang semakin kompleks, terutama di kawasan ekosistem sensitif seperti Papua dan Maluku Utara.

Indonesia kini berada di persimpangan dilematis: bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi luar biasa dari cadangan tembaga terbesar di Asia Tenggara, tanpa mengorbankan kelestarian hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat adat? Artikel ini mengupas secara komprehensif tantangan keberlanjutan yang dihadapi industri bijih tembaga pada 2025, termasuk konflik lahan, polusi, emisi karbon, serta upaya pemerintah dan pelaku industri dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan sosial.

Latar Belakang: Tembaga sebagai Mesin Ekonomi Baru

Indonesia memiliki cadangan bijih tembaga sekitar 28 miliar ton, dengan produksi mencapai 3,1 juta ton logam tembaga per tahun pada 2025. Berkat kebijakan hilirisasi yang ketat, seluruh bijih kini diolah di dalam negeri menjadi katoda, kabel, dan copper foil—meningkatkan nilai ekspor hingga USD 5,8 miliar dan menciptakan lebih dari 90.000 lapangan kerja.

Namun, pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari jejak ekologis yang signifikan. Aktivitas pertambangan tembaga—dari eksplorasi, penambangan terbuka, hingga pengolahan—berpotensi menyebabkan:

- Degradasi hutan dan lahan gambut

- Pencemaran air oleh limbah asam tambang (acid mine drainage)

- Emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi fosil di smelter

- Gangguan terhadap habitat satwa endemik dan masyarakat adat

Di tengah tekanan global terhadap praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan, industri tembaga Indonesia harus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bukanlah pilihan biner.

Tantangan Lingkungan Utama

1. Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem

Sebagian besar tambang tembaga berada di kawasan hutan tropis Papua, rumah bagi keanekaragaman hayati unik seperti cenderawasih, kanguru pohon, dan anggrek endemik. Proyek Grasberg (Freeport) dan ekspansi Weda Bay (Merdeka Copper Gold) telah mengubah ribuan hektare hutan menjadi area tambang dan infrastruktur pendukung.

Menurut data KLHK (2025), sektor pertambangan berkontribusi terhadap 12% deforestasi tahunan di Papua, meski angka ini menurun dibanding dekade lalu berkat moratorium hutan primer.

2. Limbah Tambang dan Pencemaran Air

Proses ekstraksi tembaga menghasilkan tailings (limbah halus) yang mengandung logam berat seperti arsenik, merkuri, dan sulfida. Jika tidak dikelola dengan ketat, tailings dapat:

- Mencemari sungai dan sumber air masyarakat

- Menyebabkan acid mine drainage (AMD)—air asam yang merusak ekosistem akuatik

- Mengancam kehidupan ikan dan pertanian lokal

Kasus pencemaran Sungai Ajkwa di Mimika (Papua) oleh limbah Freeport masih menjadi sorotan LSM lingkungan, meski perusahaan telah membangun sistem pengolahan limbah canggih sejak 2020.

3. Emisi Karbon dan Konsumsi Energi

Smelter tembaga adalah pengguna energi intensif. Sebagian besar smelter di Indonesia masih mengandalkan batu bara dan BBM sebagai sumber listrik, menghasilkan emisi CO₂ yang signifikan.

Estimasi Kementerian ESDM (2025):

- Setiap ton tembaga logam menghasilkan 2,8–3,5 ton CO₂e

- Total emisi sektor tembaga: 8,7 juta ton CO₂e/tahun

- Angka ini setara dengan 1,8% dari total emisi sektor industri nasional

Padahal, dalam konteks transisi energi, tembaga seharusnya menjadi bagian dari solusi iklim—bukan penyumbang masalah.

4. Konflik Sosial dan Hak Masyarakat Adat

Banyak tambang tembaga berada di wilayah masyarakat adat yang belum memberikan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Di Papua, isu tanah, kompensasi, dan marginalisasi masyarakat lokal kerap memicu ketegangan sosial.

Laporan Komnas HAM (2024) mencatat 17 kasus konflik lahan terkait tambang tembaga dalam tiga tahun terakhir, meski angka ini menurun berkat penguatan mediasi oleh pemerintah daerah.

Respons Kebijakan dan Inisiatif Industri

Menghadapi tekanan ganda—dari dalam dan luar negeri—pemerintah dan pelaku industri mengambil langkah progresif:

1. Penguatan Regulasi Lingkungan

- Permen LHK No. 12/2024: Mewajibkan seluruh IUP tambang tembaga memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL) yang disetujui KLHK

- Sertifikasi wajib IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) untuk proyek baru

- Audit lingkungan tahunan yang transparan dan diawasi lembaga independen

2. Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan

Perusahaan besar mulai mengimplementasikan inovasi hijau:

- Freeport Indonesia:

- Menggunakan PLTA dan PLTS untuk 60% kebutuhan listrik smelter

- Sistem dry stacking tailings untuk mengurangi risiko kebocoran

- Reklamasi lahan pasca-tambang dengan tanaman penyerap logam berat

- Merdeka Copper Gold:

- Mengembangkan bioleaching—proses ekstraksi tembaga menggunakan mikroba, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya

- Program zero waste water di Weda Bay

3. Kemitraan dengan Masyarakat Lokal

- Program Kemitraan Wilayah (PKW): Freeport mengalokasikan Rp 1,2 triliun/tahun untuk pemberdayaan masyarakat Mimika

- Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan pemuda adat

- Pembagian saham kepada koperasi desa di sekitar tambang

4. Transisi ke Energi Terbarukan di Smelter

Pemerintah mendorong smelter beralih ke energi bersih:

- Insentif pajak untuk smelter yang menggunakan >50% EBT

- Pembangunan PLTS terapung di waduk tambang

- Kolaborasi dengan PLN untuk pasokan listrik hijau

Target: 50% smelter tembaga menggunakan EBT pada 2030.

Tantangan yang Masih Menghambat

Meski progres signifikan telah dicapai, hambatan struktural tetap ada:

- Biaya Tinggi Teknologi Hijau: Investasi PLTS atau dry stacking tailings membutuhkan modal besar, sulit dijangkau UMKM tambang.

- Kapasitas Pengawasan Terbatas: KLHK dan dinas lingkungan daerah kekurangan SDM untuk memantau ribuan titik tambang.

- Standar Global vs Realitas Lokal: Sertifikasi internasional sering tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia timur.

- Kurangnya Transparansi Data: Masih minim publikasi data emisi dan kualitas air secara real-time.

Menuju Industri Tembaga yang Berkelanjutan

Pemerintah tengah menyusun Roadmap Keberlanjutan Industri Tembaga 2025–2035, yang mencakup:

- Zona larangan tambang di kawasan hutan lindung dan habitat kritis

- Dana Jaminan Reklamasi wajib bagi seluruh pemegang IUP

- Platform digital nasional untuk pelacakan jejak lingkungan dan sosial

- Insentif ekspor hijau bagi produk tembaga bersertifikat berkelanjutan

Selain itu, Indonesia aktif mendorong standar ASEAN untuk pertambangan mineral transisi energi, agar negara berkembang tidak dirugikan oleh regulasi lingkungan yang bias.

Penutup: Menambang dengan Tanggung Jawab

Pada 2025, industri bijih tembaga Indonesia berada di persimpangan sejarah. Di depan, ada peluang emas untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global; di belakang, ada tanggung jawab moral untuk menjaga bumi yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Keberlanjutan bukanlah hambatan bagi pertumbuhan—melainkan prasyaratnya. Dengan tata kelola yang baik, teknologi yang adaptif, dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi, Indonesia dapat membuktikan bahwa menambang tembaga bukan berarti menggadaikan masa depan.